L’autre WEB Du Bois, le penseur pionnier de la sociologie.

- Ouzire AMÉTHÉPÉ

- 30 nov. 2020

- 10 min de lecture

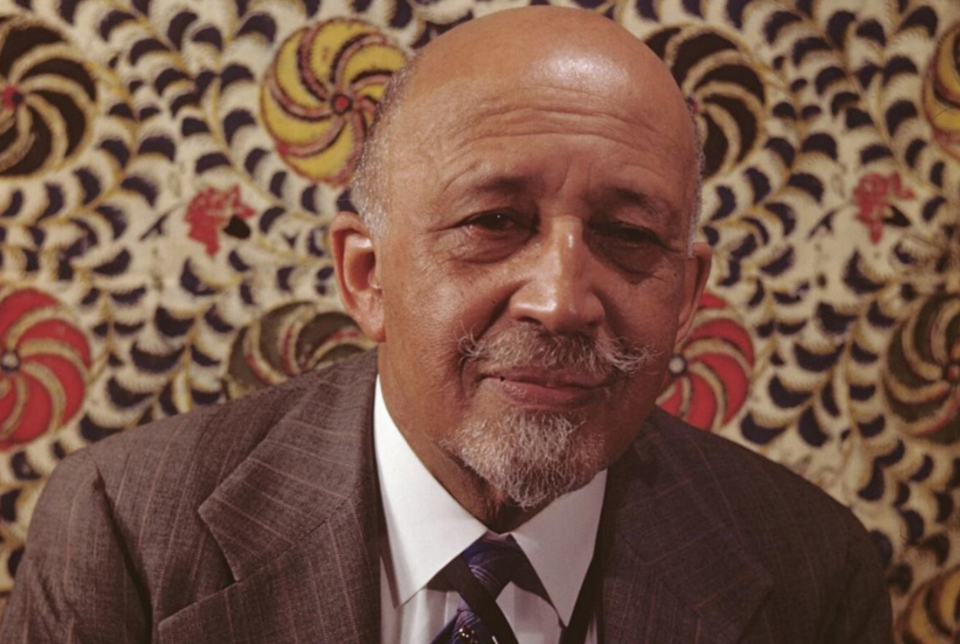

D’avoir relu cet été l’essentiel de ses œuvres, m’a conforté plus que jamais dans l’idée que William Edward Burghardt Du Bois, dit W. E. B. Du Bois, né le 23 février 1868, à Great Barrington dans le Massachusetts aux États-Unis, et mort le 27 août 1963 à Accra au Ghana, a été l’un des grands penseurs du 20ème siècle. En témoignent, non seulement ses œuvres, mais aussi sa participation active à plusieurs événements importants ayant jalonné le dernier siècle du deuxième millénaire de notre ère : l’exposition universelle à Paris en 1900 où il avait tenu et animé un stand, pour faire connaître l’histoire et la culture du peuple africain américain ; la première conférence panafricaine en Juillet 1900 à Londres, et les cinq congrès panafricains qui ont suivi (en 1919 à Paris, 1921 à Londres Bruxelles et Paris, 1923 à Londres et Lisbonne, 1927 à New York, 1945 à Manchester), où il avait joué, à chaque édition, un rôle important ; la conférence de San Francisco à l’origine de la fondation de l'Organisation des Nations Unies en 1945 ; la conférence scientifique et culturelle mondiale pour la paix en 1949 à New York, où il avait tenu un discours ; et, toujours en 1949, le Congrès mondial des partisans de la paix à Paris.

Ainsi donc, durant le 20ème siècle, et même dès la fin du 19ème, WEB Du Bois était partout : en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie. Et partout, il a été reçu avec beaucoup d’égards. Des égards valus par sa qualité d’homme d’esprit exceptionnel, un intellectuel pondéré dans ses travaux, ses publications, ses discours, avec un détachement qui lui a été parfois reproché, mais qui, avec le recul, apparaît comme la pierre angulaire de son immense œuvre.

Seulement, à l’ombre de l’activiste des droits civiques et de l’émancipation des peuples noirs, l’un des pères fondateurs du mouvement panafricain, également l’un des pères fondateurs de l’association NAACP, il est souvent fait peu de place, sinon pas comme il se doit, au grand intellectuel et penseur que WEB Du Bois a été au cours de sa longue existence (95 ans). Un esprit remarquable, fort courageux, en constante réflexion, toujours prêt à se frotter aux grands débats de société, et à affronter, s’il le faut, ses pairs, n’hésitant jamais à leur affirmer son opposition, lorsqu’il n’est pas d’accord avec eux ; mais, tout cela, sans jamais manquer l’occasion de faire amende honorable, s’il s’avère qu’il s’est trompé sur un sujet donné, ou que l’histoire a fini par lui donner tort.

Et comme tout, ou presque tout, a été déjà dit ou écrit sur l’activiste politique, national et international, c’est au professeur d’université, pionnier dans le domaine de la sociologie que je veux rendre un hommage ici. Quiconque s’est intéressé à la matière de sociologie a probablement entendu parler de l’école de Chicago. L’illustre département de sociologie de l’université de Chicago, réputée pour avoir été pionnière de la sociologie urbaine dans les années 1930. Lorsqu’on évoque les débuts de cette discipline, née au début 20ème, avec l’explosion démographique des grandes agglomérations occidentales, il n’est presque jamais fait mention de WEB Du Bois, pourtant l’un de ses précurseurs et pionniers de la sociologie. Celui auquel faisait référence, il y a peu encore, Thomas ABT dans son livre Bleeding Out, publié en Juin 2019 sur les conséquences des violences urbaines en Amérique. Pour mesurer, dans toute sa dimension, l’importance de cet autre Du Bois, il est indispensable de remonter aux débuts de sa carrière universitaire.

Un parcours académique déterminant

En 1895, Du Bois entre dans l’histoire, en devenant le premier noir à obtenir un doctorat à l'université d’Harvard, en matière de philosophie et au sein d’une promotion de 6 personnes. A la fin de sa formation, tandis que ses collègues de promotion se font arracher, à pont d’or, par d’illustres institutions du pays, lui est obligé de se contenter de quelques modestes propositions, parmi lesquelles il a un coup de cœur pour un poste à l’université Wilberforce dans l'Ohio. Cette dernière, fondée par un certain Daniel Payne (1811-1893), un évêque africain américain, de l'Église épiscopale méthodiste africaine, fut le tout premier établissement académique du pays, créé pour les étudiants africains américains et, surtout, dirigé par des africains américains. Le jeune professeur Du Bois y fait ses armes, une expérience précieuse et déterminante, pour le reste de sa carrière, mais aussi pour lui-même, natif de Great Barrington dans le Massachusetts, ayant grandi dans un environnement relativement feutré, préservé du racisme sauvage sévissant ailleurs en Amérique. A Wilberforce, il prend véritablement conscience des conditions misérables dans lesquelles vivent les noirs et les violences racistes dont ils sont fréquemment victimes, notamment les lynchages. Ajouté à cela, chose encore plus décisive, il y rencontre un homme, un certain Alexander Crummell (1819-1898), un doyen, prêtre épiscopalien impliqué dans le mouvement des droits civiques, panafricaniste et fondateur de l'American Negro Academy. Ce dernier le convainc de la nécessité, en tant qu’intellectuel, de s’impliquer dans la lutte pour les droits civiques, et de s’appuyer sur l’éducation, la morale et la culture, pour impulser les changements sociaux dans le pays, et faire progresser socialement le peuple africain américain à peine libéré des chaines de l’esclavage et majoritairement analphabète.

La communauté comme laboratoire de recherches

Au bout de sa deuxième année à Wilberforce, quelques semaines seulement après avoir épousé Nina Gomer, l’une de ses étudiantes, Du Bois accepte un poste d’assistant en sociologie à l’université de Pennsylvanie. Le couple part alors s’installer à Philadelphie. La ville, plus grande, dispose d’une importante communauté africaine américaine répartie dans différents faubourgs et dans des conditions indigentes. Le jeune professeur, choqué par cette misère, s’immerge au sein de ces communautés, et entreprend une série d’enquêtes sociales et d’études qui vont constituer la base de ses travaux et publications, ainsi que des débats qu’il va initier au niveau national, autour les problèmes auxquels étaient alors confrontées les communautés noires en Amérique. Cependant, dans sa démarche, il ne se borne pas uniquement aux problèmes raciaux ; il se focalise également sur les problèmes sociaux, endogènes, tout nouveaux, auxquels nul ne prête encore attention : la précarité dans laquelle vivent les familles, la fragilité de la structure familiale, la monoparentalité à laquelle sont condamnées les femmes avec leurs enfants, le manque d’éducation, le manque de soins, la prostitution, la délinquance juvénile, la criminalité, l’économie de la communauté africaine américaine, les difficultés rencontrées par les entrepreneurs africains américains, etc.

Durant environ cinq ans, de Philadelphie à Atlanta, qu’il a rejoint en 1897, Du Bois va empiler les enquêtes sociales, tenir des statiques bien soignées, assorties de grilles d’analyses, de conclusions, de recommandations et également de champs de réflexion autour des solutions à apporter aux problèmes révélés par ses investigations. Des travaux dont s’inspirent, aujourd’hui encore, les chercheurs, sociologues et historiens, et dont lui-même a tiré les sujets de l’essentiel de ses essais. Dans son premier ouvrage The Study of the Negro Problems (L'Étude des Problèmes des Noirs) publié en 1898, il annonce les couleurs : l’œuvre est tout simplement le réceptacle des premières réflexions que lui ont inspirées ses enquêtes sociales. Quant au deuxième ouvrage The Philadelphia Negro, le premier de ses volumes consacrés à ses études sociologiques, paru en 1899, il est tout simplement considéré, dans le domaine de la sociologie, comme une des œuvres fondatrices de la discipline, avec Le Suicide (1897) d’Emile Durkheim et L’éthique Protestante et l’Esprit du Capitalisme (1904) de Max Weber. D’ailleurs, Weber, lui-même, ne cessera jamais de saluer la qualité novatrice du travail de Du Bois, dans cet ouvrage, notamment sa méthodologie, sa neutralité gage de pertinence de son travail, ses grilles d’analyses, ses conclusions sociologiques, tout cela s’avère une contribution majeure à la constitution de la discipline sociologique.

A l’époque, il faut le souligner ici, la sociologie venait à peine de naître en Europe, avec comme date de référence, la création, en 1898, de la revue L’Année Sociologique d’Emile Durkheim, à Paris. Et quel que soit le domaine de la nouvelle discipline, les enquêtes sociales de la nature et de l’ampleur de celles réalisées par WEB Du Bois, à partir de l’année 1896, à Philadelphie, n’étaient pas encore d’usage. Et En Amérique, The Philadelphia Negro fut tout simplement le premier essai sociologique publié, à considérer au même niveau que Le Suicide de Durkheim en Europe.

Tout compte fait, à partir de ses travaux, et de leurs révélations sociologiques, dès la fin des années 1890, WEB Du Bois entreprend de sortir du milieu universitaire, pour se rendre très entreprenant sur la scène activiste nationale et internationale. Ainsi s’invite-t-il à l’exposition universelle de 1900 à Paris, où les organisateurs lui réservent un stand dédié au Peuple Africain Américain, son histoire, sa culture, ses arts. Profitant de sa présence en Europe, il se rend à la toute première conférence panafricaine organisée en Juillet à Londres ; il y est désigné secrétaire général et rapporteur. De retour de cette conférence, il se rend encore plus actif, participe aux débats relatifs aux problèmes et aux violences que subissaient les noirs en Amérique, avec les lynchages se multipliant dans les états du sud. Ce faisant, il n’hésite pas, lorsqu’il n’est pas d’accord, à s’opposer à ses pairs, bien souvent plus âgés que lui. Ce fut par exemple le cas avec Booker T. Washington (1856-1915), dont il a résolument dénoncé les accords conclus avec les états racistes du sud. Dans ces accords, Booker T Washington accepte que les noirs se soumettent à la domination politique et sociale blanche, en échange de la paix, d'une éducation et d’une formation de base (pour les métiers manuels et de l’artisanat), et aussi d'opportunités économiques financées par les blancs, comme c’était le cas pour son propre institut Tuskegee en Alabama. Une infamie aux yeux de Du Bois pour qui il ne peut jamais être envisageable de s’accommoder de la sorte avec les ségrégationnistes.

Un activiste influencé par ses recherches

En 1905, deux ans après la première parution de son œuvre majeure, Les Âmes du Peuple Noirs (The Souls of Black Folk), un recueil rassemblant quatorze essais écrits au fil des ans, d’aucuns s’inspirant de son propre vécu, d’autres traitant des problématiques révélées par ses enquêtes sociales et ses recherches universitaires, Du Bois convoque, avec William Monroe Trotter (1872-1934), un congrès national sur la situation du peuple africain américain. L’événement a lieu du côté du Canada, à la ville frontalière de Niagara Falls ; il réunit 29 participants, venus de 14 différents états américains. A la fin il accouche du Mouvement de Niagara, une structure quasi embryonnaire de la future association NAACP qui verra le jour quatre années plus tard, en 1909.

Au sein du bureau de la NAACP, Du Bois prend le poste de directeur de la publicité et de la recherche. Pour cela, il démissionne de sa chaire de professeur à l’université d’Atlanta et s’installe à New York. Dès 1910, il y fonde la revue de l’association : The Crisis. Le magazine devient alors le cadre de promotion et d’application des idées que ses travaux et recherches universitaires lui ont inspirées. Et naturellement, avec cette visibilité, sur la scène activiste nationale, que lui offre désormais la revue, rapidement devenue populaire, d’autres désaccords, avec d’autres leaders, vont apparaître. Après l’épisode de Booker T. Washington, entre-temps décédé en 1915, c’est avec Marcus Garvey (1887-1940), l’autre figure de proue du mouvement panafricain, fondateur de l’UNIA (United Negro Improvement Association) et du journal The Negro World, qu’il va entrer dans une série de clashs vers la fin des années 1910, début année 1920. WEB Du Bois et Marcus Garvey ne sont vraiment pas faits pour s‘entendre : l’un étant intellectuel, un pur produit universitaire, théoricien, activiste intégrationniste, défenseur de l’égalité des droits et des chances entre blancs et noirs devant la loi ; et l’autre, un ancien syndicaliste, homme de terrain donc, plus près du peuple et plus populaire aussi, aux Etats-Unis et dans les Caraïbes, séparatiste et chantre du mouvement Back to Africa (retour en Afrique). Du Bois ne soutiendra jamais ce mouvement ; car, s’il n’est pas opposé à l’idée-même de retour en Afrique, et au slogan de Garvey « l’Afrique aux Africains », il lui reproche, en revanche, le projet d’aller créer une nation en Afrique gouvernée par des africains américains. Le plus curieux de cet antagonisme, sans doute le plus marquant de l’histoire du panafricanisme, c’est que des deux hommes aux visions idéologiques diamétralement opposées, c’est Garvey, le père du « Back to Africa », qui finira sa vie à Londres, hors de l’Afrique et sans grandes ressources, alors que l’intégrationniste Du Bois, lui, partira terminer la sienne à Accra, au Ghana, sous la bienveillance de leur disciple commun, le panafricaniste Kwame Nkrumah, entre-temps devenu le premier président du Ghana.

Ainsi donc, tout au long de sa carrière et jusqu’à la fin de sa vie, Du Bois est demeuré un homme marqué par ses propres travaux, ses études sociologiques, ses recherches historiques, et les réflexions qu’elles lui ont inspirées. Ses œuvres, ses différents engagements, et même ses propositions de solutions à ce qu’il a qualifié "Le Problème du 20ème siècle", "La Ligne de partage des couleurs" (allusion à la race), en ont été fortement influencés. Si la prééminence de l’approche intellectuelle a été constante dans son travail et incontournable à des moments clés de ses engagements, elle n’a pas toujours été bien accueillie, au sein de la communauté noire comme ailleurs. Les critiques souvent adressées au docteur d’Harvard portent sur sa vision théorique des choses, « parfois loin des réalités du terrain ». Les plus sévères l’ont accusé d’élitisme, un élitisme avéré, d’après eux, dans le second chapitre de son recueil d’articles The Talented Tenth paru en 1903. Dans ce chapitre, Du Bois avance l’hypothèse de la construction de l’avenir du peuple noir autour de l’édification d’une élite, représentant les 10% (d’où le Talented Tenth) de la population de la communauté. Une élite solidement formée et diplômée, à laquelle devrait être confiée la conduite des affaires du peuple. A cela s’ajoute l’autre reproche récurrente concernant sa « collaboration » avec les blancs du milieu progressiste du pays. Cette collaboration que les séparatistes noirs, nombreux au début du 20ème siècle, ont toujours eu du mal à supporter, le condamnant d’être trop timoré pour prétendre pouvoir conduire les affaires du peuple noir. Le séparatisme racial est une idéologie à laquelle le Docteur Du Bois ne pouvait à l’évidence pas souscrire, lui le gamin du milieu feutré de Great Barrington, qui avait fréquenté des écoles mixtes, lui l’étudiant et Docteur d’Harvard, pour qui la chose primordiale restait et restera toujours l’éducation, la vertueuse éducation, l’unique clé pour triompher de toutes les formes d’ignorance et de racisme.

Un penseur plus que jamais d’actualité

Les recherches universitaires de WEB Du Bois, ses enquêtes et ses analyses sociologiques étaient en avance sur son temps, à une époque où la discipline de la sociologie, elle-même, en était encore à sa gestation, à ses premiers balbutiements. Elles ont été d’une grande influence sur l’homme lui-même, sur son œuvre, mais aussi sur ses engagements, sur la scène nationale comme internationale. C’est en prenant conscience de ces choses que l’on mesure, avec une parfaite acuité, l’envergure et la richesse de l’héritage intellectuel et activiste du Docteur Du Bois, un éminent penseur, témoin privilégié et acteur de quelques chapitres clés de l’histoire du 19ème et du 20ème siècles.

Et en ce 21ème siècle qui va bientôt boucler son premier quart, où le monde assiste au retour des vieilles crispations raciales et ethniques, à la recrudescence du racisme aux Etats-Unis, son pays, comme partout ailleurs dans le monde, l’immense héritage légué à la postérité par William Edward Burghardt Du Bois, reste plus que jamais d’actualité. En témoigne, pour conclure ici, le livre W. E. B. Du Bois, American Prophet de Edward J. Blum publié en 2007, plus d’un siècle après la première parution de The Souls of Black Folk (Les Âmes du Peuple Noir).

Ouzire Améthépé Amsterdam, Août 2020

Commentaires